Crítica

Leitores

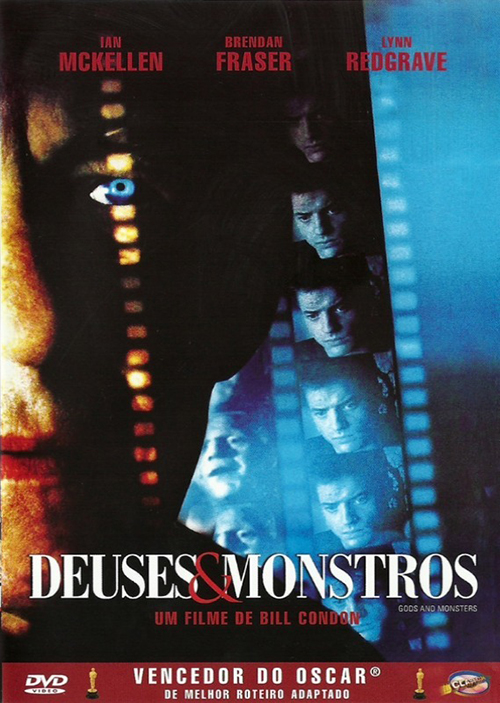

Sinopse

Acompanha James Whale, diretor de Frankenstein (1931) e A Noiva de Frankenstein (1935), nos últimos anos da vida desse grande nome do cinema.

Crítica

É sabido que Hollywood nunca tratou bem suas maiores estrelas quando essas começavam a envelhecer. É assustador se dar conta de que grandes nomes, como Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor ou Rita Hayworth, por exemplo, tiveram seus últimos grandes sucessos com 38, 41 e 47, respectivamente. Mas no que diz respeito aos seus talentos homossexuais, será que esse tratamento era diferente? Pelo que se pode perceber em Deuses e Monstros, nem um pouco – talvez até pior. Pois se uma minissérie como Feud (2017) conseguiu mostrar que, mesmo esquecidas, figuras icônicas como Bette Davis e Joan Crawford seguiram trabalhando ainda que há muito longe dos projetos de maior prestígio, é fato que os astros gays tiveram que permanecer no armário para seguirem atuando, enquanto que cineastas, talvez por acreditarem que possuíam um pouco mais de liberdade por estarem por trás das câmeras, acabaram desfrutando de desfechos ainda mais precoces.

O protagonista de Deuses e Monstros é James Whale. Talvez esse nome não seja reconhecido de imediato pelos cinéfilos do séc. XXI, mas basta dizer que foi o diretor responsável por uma das maiores criaturas da tela grande para que sua fama seja estabelecida: foi quem realizou o clássico Frankenstein (1931). E não apenas esse: dirigiu também O Homem Invisível (1933) e A Noiva de Frankenstein (1935), dois outros sucessos que consolidaram sua presença na meca do cinema mundial. Ao todo, Whale comandou mais de duas dezenas de longas, e chegou inclusive a ser premiado no prestigioso Festival de Veneza, um dos mais importantes do planeta. Portanto, se fazia dinheiro e era eficiente no que se propunha, não havia porquê lhe negar espaço – basta ver como George Cukor, outro cineasta gay bastante influente, seguiu trabalhando até os 80 anos. O problema de Whale é que ele cometeu um erro – um fracasso de público, o épico de guerra Inferno Verde (1940) – e este foi o motivo suficiente para o tirarem do jogo.

Quando o drama escrito e dirigido por Bill Condon começa, James Whale já estava há mais de um década sem conseguir realizar um novo filme. Esquecido pela maioria dos fãs, passa seu tempo em uma casa que lhe garantia algum conforto, ao lado da empregada que cuidava das suas necessidades e de um ou outro amigo ocasional. Há muito distante do frenesi de outrora, tudo era motivo para novos interesses – como a vinda de um jardineiro desconhecido. Apenas pousar seu olhar sobre um rapaz tão mais jovem, com todos os músculos duros e no pleno ofício de sua função, já lhe garantiam um prazer que há muito não visitava. Mas ele queria mais. E antes que alguém pense que se tratava apenas de um velho safado atrás de uma última aventura, é bom deixar tudo às claras: é antes do fim que o começo volta a se apresentar com toda a sua força.

Vivido com uma energia quase palpável, que vai do como se portar até o modo de encarar cada situação à sua frente, por um Ian McKellen na melhor performance de sua carreira nas telas, o Whale que o público encontra é um homem frágil, saudoso dos momentos de glória, mas perspicaz o suficiente para não se entregar a uma doença que promete abreviar sua existência. A sombra está próxima, mas a decisão ainda é dele. E por isso, não será a governanta, interpretada com afinco por Lynn Redgrave, quem irá assumir o controle, ainda mais num momento tão delicado. Afinal, para quem esteve sempre entre monstros, somente a companhia do maior de todos é que poderá lhe garantir alguma paz. Qual escolha seria mais apropriada do que a de Brendan Fraser, que como o ex-militar Boone acaba se afeiçoando pelo senhor tão interessado por ele, e assim aceita servir como derradeiro vislumbre do homem perfeito, aquele imaginado por um mestre que não mais possui forças para se manter em pé.

Até Deuses e Monstros, Condon era não mais do que um diretor e roteirista B, que havia trabalhado na maior parte do tempo em longas insignificantes para a televisão ou em produções de terror. Ao ganhar o Oscar por esse filme, viu seu passe se tornar um dos mais disputados do mercado, entregando desde então musicais (Dreamgirls, 2006), franquias adolescentes (A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 1, 2011, e Parte 2, 2012), e adaptações de contos de fada (A Bela e a Fera, 2017). E pensar que tudo começou com o adeus de um criador que não sabia como se despedir da sua própria criatura. Mais do que uma visão sobre o fazer cinematográfico, tem-se aqui um estudo sobre a memória e a solidão, um estado que se torna ainda mais duro de lidar quando não se tem a quem destinar todo o sentimento acumulado por uma vida de muita fantasia e pouca realidade.

Últimos artigos deRobledo Milani (Ver Tudo)

- Dahomey - 13 de dezembro de 2024

- Um Homem Diferente - 12 de dezembro de 2024

- Marcello Mio - 12 de dezembro de 2024

Grade crítica

| Crítico | Nota |

|---|---|

| Robledo Milani | 8 |

| Francisco Carbone | 9 |

| Francisco Russo | 8 |

| Lucas Salgado | 7 |

| Sarah Lyra | 7 |

| Chico Fireman | 7 |

| Cecilia Barroso | 8 |

| MÉDIA | 7.7 |

Assisti Deuses e Monstros há alguns anos e gostaria de assisti-lo novamente. É um drama onde o envolvimento é tão grande, verdadeiro e pesado, que é, dadas as proporções e situações, impossível não se sensibilizar e desenvolver empatia com o personagem principal. Novamente, ressalvadas as situações, é possível sentir a angustia do James Whale, sentindo como se fossemos nós a nos encontrarmos no seu mundo. A carga emocional e sentimental é tamanha, que nos compadecemos com a situação dos dois personagens do inicio até o final.