Crítica

Leitores

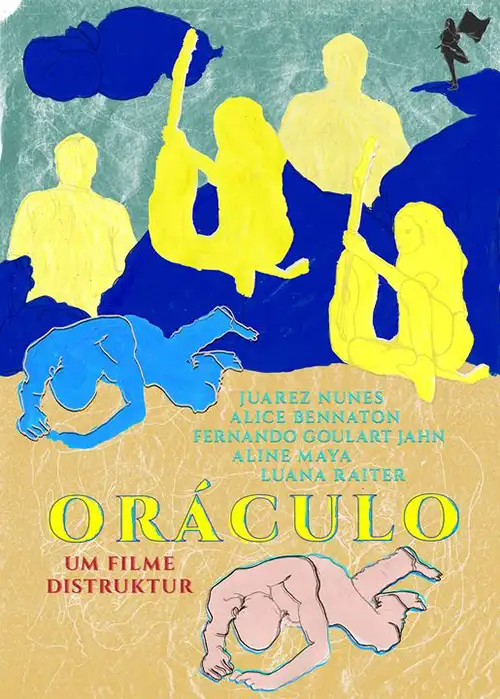

Sinopse

Três personagens em seis espaços. Pessoas presas em ciclos de vida e morte, revisitas sintomáticas a lugares de transformações irreversíveis, jovens iniciando suas vidas de artista.

Crítica

O que une uma jovem compondo ao violão, um homem despertando sobre um rochedo à beira-mar, e outro caminhando sobre uma passarela? Oráculo (2020) sustenta certo mistério. Há falas, mas não diálogos, e todos os personagens se encontram sozinhos em suas cenas, como se não necessariamente fizessem parte do mesmo projeto a princípio. A montagem aproxima pessoas diferentes, em contextos e atividades distintas. Pelo efeito próprio à linguagem, somos convidados a relacionar aquilo que vem antes e depois – os personagens saberiam da existência dos demais, em seus mundos isolados? Quando e onde nasceu a ideia do conjunto? Existe um elemento fascinante nesta dispersão organizada. A natureza do cinema trata de sugerir relações talvez impensadas, como a ideia de que uma cena teria acontecido antes da outra pela disposição de ambas sucessivamente, ou as possíveis relações de causa e consequência entre elas. O prazer de observar uma obra experimental com os instintos treinados pelo cinema clássico-narrativo se encontra na provocação ao olhar: tornamo-nos crianças que enxergam figuras de animais em nuvens.

Aos poucos, o filme desenha uma partitura perfeitamente coesa entre suas sequências nucleares. Para cada cena, existe apenas um plano, razão pela qual o resultado traz menos de dez planos no total. Isso significa que toda a trajetória dos protagonistas precisa se desenvolver dentro de um extenso plano-sequência, iniciando-se e encerrando-se em poucos minutos. O imperativo do movimento jamais se traduz em conflito: estas figuras não têm nome, história, objetivos, reviravoltas. São corpos em deslocamento sobre uma ponte, entre as pedras, sobre a areia da praia. As performances possuem ritmo semelhante, ocorrendo simultaneamente para a câmera (ninguém mais as observa além de nós) e apesar dela (os enquadramentos precisam se ajustar aos rápidos movimentos de um homem na praia, ou se acomodar à velocidade de outro, caminhando sobre uma ponte). Eles transmitem a impressão palpável do tempo presente, da convivência entre direção e ator – a força e o significado emanam do material bruto, ao invés do trabalho de pós-produção -, e da transformação do mundo em palco. Uma vez escolhido o cenário e posicionada a câmera sobre o tripé, os atores possuem liberdade de ação.

Os diretores Melissa Dullius e Gustavo Jahn constroem uma complexa relação de ponto de vista. Cada personagem é observado à distância, com lentes teleobjetivas. As raras aproximações ocorrem via zoom, sem que o dispositivo se mova em direção aos corpos. Esta escolha fornece uma sensação intermediária entre o voyeurismo e a cumplicidade: por um lado, espiamos o dançarino em sua coreografia de despertar, ou durante os rodopios sobre a areia, conforme é arrastado pelas ondas. Por outro lado, os intérpretes distantes executam seus passos para o nosso olhar. Tornamo-nos testemunhas silenciosas das confissões em off, das apresentações de música e dança. Somos os espectadores solitários de um espetáculo secreto, feito para nossos olhos privilegiados, mas também escondido deles, como se estivéssemos ausentes. Os cineastas navegam de modo fascinante entre o máximo naturalismo e a artificialidade, entre o intervencionismo e a apreensão do real. Quando pensamos que a câmera foi abandonada diante da movimentação de um corpo, ela rapidamente corrige o enquadramento quando o ator ameaça ultrapassar os limites da imagem. Existe uma atenção silenciosa, discreta. Estamos escondidos no canto do quarto, por trás das árvores, para presenciar a arte alheia.

Em paralelo, as correções bruscas da câmera rompem com a noção de invisibilidade, esperada de uma direção de fotografia fluida: somos constantemente lembrados da presença do olhar humano por trás do dispositivo. Assim, qualquer suposição de aleatoriedade se dissipa. A primeira e a última cena se amarram de maneira preciosa: no início, descobrimos uma paisagem escurecendo, solitária e próxima do still (exceto pelo movimento das folhas). Na segunda parte, passamos da noite ao dia, observando o deslizar das nuvens no céu para retirar a impressão da fotografia imóvel. Oráculo se constrói através de diálogos e de reproduções: a dança sobre as pedras se desenvolve na dança sobre a areia; a canção entoada ao vivo pela jovem é repetida em seguida, integralmente, pelo registro caseiro; o caminho de um homem sobre a ponte é reencenado durante a evocação do episódio; a partida de uma personagem se desdobra no retorno da mesma figura em frente às câmeras, parando no ponto preciso onde a imagem a espera. A janela próxima do quadrado trata de assemelhar o mar e a floresta, as pedras do início e aquelas do final. Cada gesto artístico se comunica com outro, e os ritmos se tornam equivalentes. Melhor do que proporcionar um encontro entre personagens, os autores efetuam um encontro de linguagens.

O filme é dedicado a Glauber Rocha, Helena Ignez e Jean-Claude Bernardet. Embora estes cineastas tenham desenvolvido formas muito distintas de cinema, compreende-se que Jahn e Dullius admirem a potência da linguagem e dos corpos, a provocação dos sentidos por meio de ferramentas de linguagem (e não apenas pelo roteiro, ou por adereços de pós-produção, por exemplo). Projetos experimentais como este reforçam a crença no cinema enquanto modelagem do tempo e do espaço. Aqui, som, fotografia, montagem nunca ilustram um roteiro prévio: eles são o conteúdo, o verdadeiro protagonista. Os diretores resgatam a lógica da contemplação, o que jamais implica na demora caricatural onde “nada acontece”: os fragmentos possuem tensão interna, criam expectativas quanto ao desenlace e as possíveis conexões com os trechos adjacentes. Ao contrário do vale-tudo esperado popularmente de algumas iniciativas experimentais, o filme resulta num conceito claro e aprofundado, partindo de uma concepção intelectual da arte. Nota-se a maturidade da direção, assim como a firmeza da mise en scène, distantes de uma autoralidade vaidosa. Desde Muito Romântico (2016), pelo menos, os diretores trabalham na chave da experimentação que jamais menospreza o espectador: é louvável encontrar um cinema rigoroso, e ao mesmo tempo tão preocupado com a possibilidade de comunicação.

Filme visto online na 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes, em janeiro de 2021.

Últimos artigos deBruno Carmelo (Ver Tudo)

- O Bem Virá - 15 de maio de 2025

- O Dia da Posse - 31 de outubro de 2024

- Trabalhadoras - 15 de agosto de 2024

Deixe um comentário