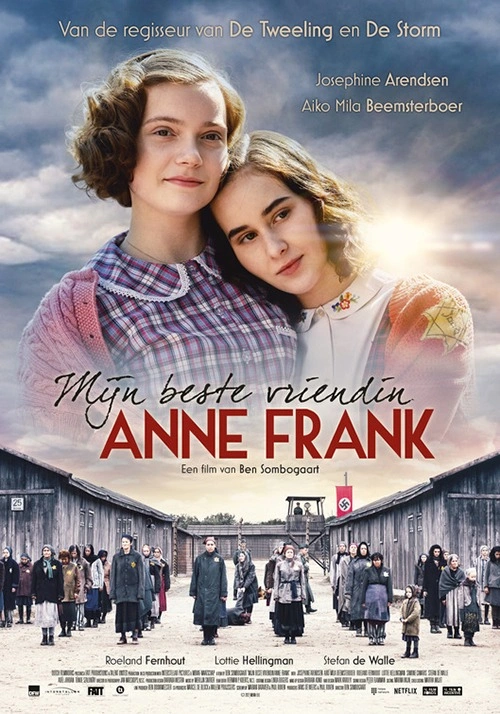

Anne Frank, Minha Melhor Amiga

-

Ben Sombogaart

-

Mijn Beste Vriendin Anne Frank

-

2021

-

Holanda

Crítica

Leitores

Sinopse

A história de amizade entre Anne Frank e Hannah Goslar, duas adolescentes judias na década de 1940, contada pela perspectiva de Hannah. Juntas, elas viveram as tensões da Segunda Guerra Mundial com ocupação nazista em Amsterdã até o reencontro angustiante em um campo de concentração. Anos depois, o diário de Anne se tornaria um dos livros mais famosos do mundo.

Crítica

A princípio, Anne Frank, Minha Melhor Amiga (2021) constitui um drama clássico, no bom e mau sentidos do termo. O filme acredita no valor de uma história que “merece ser contada”: a permanência de uma garota judia nos campos de concentração, cuidando da irmã recém-nascida após a morte da mãe. Como não se identificar com a separação dos pais, a vontade de ficar junto da melhor amiga, o sofrimento vivido nas mãos dos soldados alemães? O projeto chega ao streaming dotado de valor prévio e externo, relacionado a uma atrocidade ainda relativizada por vozes conservadoras. O diretor Ben Sombogaart procura elaborar uma obra de informação e sensibilização à dor do outro, e a uma das maiores tragédias humanitárias do século XX. Depois de inúmeros retratos no cinema, teatro e literatura a respeito de Anne Frank, volta-se à amiga Hannah Goslar, em idade semelhante, também enviada aos campos. No título e no foco narrativo, menciona-se Frank enquanto chamariz, ainda que o cineasta reforce a existência de diversas vítimas cuja experiência se compararia àquela da figura imortalizada por seu diário.

Em outras palavras, a amizade ocupa papel secundário em relação aos dilemas independentes de Hannah — a saúde frágil do pai, o dilema da mãe grávida durante a prisão pelos nazistas, os cuidados da irmãzinha. Para reforçar o vínculo entre as duas, a pós-produção insere letreiros emotivos na conclusão, já a discreta trilha sonora se intensifica durante o aguardado reencontro, e os flashbacks relembram as brincadeiras em casa. Nota-se a preocupação em legitimar, aos olhos do espectador, a presença de Anne Frank no título para além de um oportunismo comercial. Nesta perspectiva cândida, Hannah dispara juras de amor eterno; entrega à outra o anel reservado a um eventual namorado; arrisca a própria vida para salvá-la da fome. Reforça-se a coragem, o heroísmo e o martírio, mas também a noção de um amor romântico, ainda que desprovido de atração física entre as adolescentes. O roteiro faz questão de separá-las neste aspecto: Hannah sequer sabe de onde vêm os bebês, enquanto Anne seria bastante sexualizada, interessada em meninos, em beijos e carícias. A primeira, protagonista da trama, preserva a aparência infantil e a pureza derivada da ignorância quanto à vida adulta. Já a segunda seria extrovertida, propensa a quebrar as regras. Resta saber se o espectador acolherá positivamente a composição tão libidinosa de Frank, falecida aos 15 anos de idade.

Por um lado, o trabalho de Sombogaart transparece qualidades notáveis para um drama histórico. Primeiro, ele evita converter as meninas em personagens destemidas — pelo contrário, Hanneli (como é chamada) adota atitudes desaconselháveis, colocando as outras mulheres em risco, fugindo às ordens dos pais, deixando a bebê sozinha diversas vezes. O diretor frisa o fato que, além de ter sido uma sobrevivente, sua heroína também era uma jovem imatura, manifestando atitudes típicas de uma criança incapaz de compreender a gravidade da situação em que se encontrava. Além disso, ele evita aprofundar o teor sentimental: há poucas lágrimas, súplicas de perdão ou instantes de arrependimento, em conjunção com luzes discretas e música pouco invasiva. O discurso jamais convida o espectador a se apiedar em particular por Hannah, cuja situação seria equivalente a de tantas mulheres ao redor, e menos brutal do que o tratamento recebido pela melhor amiga no campo anexo ao seu. As sucessivas imprudências da protagonista servem como motor de conflitos (a insistência em se aproximar do muro com arame farpado), mas também humanizam a garota, sem convertê-la num ícone, nem numa figura excessivamente tola. Há saudável distanciamento em relação às atitudes dela, desprovidas de julgamento moral.

Por outro lado, a conclusão se rende aos vícios que o longa-metragem tinha evitado até então. O esforço das personagens é sublinhado de modo próximo à chantagem emocional — vide o plano subjetivo da colega magra, maltratada e faminta; o plano aéreo e divino da outra desmaiada; o sacrifício de uma mulher adulta, que entrega o próprio corpo aos soldados para salvar a menina. O drama tinha fugido à perspectiva do martírio redentor, para abraçá-lo na reta final, efetuando uma espécie de concessão ao público médio. A redução da complexidade psicológica em prol do melodrama oferece ao espectador uma recompensa emocional, ao invés da reflexão fria, e possivelmente incômoda acerca do legado dos campos de concentração. Este ponto de vista se isenta da responsabilidade de estabelecer uma ponte entre os anos 1940 e o mundo contemporâneo, preferindo a sugestão de que Hannah adulta se vingou dos nazistas ao ter muitos filhos judeus. A narrativa se interrompe quando o calvário da protagonista também cessa, deixando de investigar a punição aos nazistas, o fim da guerra e os traumas que as vítimas viriam a carregar. Caso o espectador se indague sobre as causas e consequências da guerra, terá que encontrar respostas sozinho — o projeto se limita a narrar um episódio pontual, cortado de uma sociedade mais ampla.

Ao final, Anne Frank, Minha Melhor Amiga proporciona uma experiência satisfatória — nem particularmente manipuladora, a exemplo de tantos dramas a respeito do mesmo tema; nem ambiciosa em seu resgate histórico, político e social. O diretor apela a recursos acadêmicos, simples: o passado de brincadeiras possui cores quentes e acolhedoras, enquanto os campos são retratados em luzes frias e dias nublados. A montagem evita espetacularizar a violência, mas não permite a contemplação, nem o silêncio. Nenhuma imagem chama a atenção pelo enquadramento, o uso de luzes ou sons. Trata-se de uma obra de ilustração, bem comportada, apostando na humildade artística diante de um episódio humano cruel. O diretor e os produtores descartam recursos que chamem atenção a eles mesmos, ao mundo lá fora ou à sociedade contemporânea. A angústia destes personagens poderia ser representada via enquadramentos atípicos e metáforas dispersas ao longo da trama, porém nada perturba o inesperado cinema de reconforto a respeito do Holocausto. A trajetória de Anne Frank é famosa, mas a de Hannah não o era. Os autores limitam-se assim a revelá-la, a quem interessar possa. Uma contribuição modesta, embora honesta em suas ambições igualmente pequenas.

Últimos artigos deBruno Carmelo (Ver Tudo)

- O Bem Virá - 15 de maio de 2025

- O Dia da Posse - 31 de outubro de 2024

- Trabalhadoras - 15 de agosto de 2024

Grade crítica

| Crítico | Nota |

|---|---|

| Bruno Carmelo | 5 |

| Francisco Carbone | 6 |

| MÉDIA | 5.5 |

Gostaria de saber se Hanna , foi a melhor amiga de Anne Frank porque ela não é citada em momento nenhum no diário da Anne??🤷. Pelo menos não vi em momento nenhum no filme, histórias paralelas que é na leitura do seu diário, ,se referir a Hanelli. Alguém poderia me explicar?

Achei totalmente desnecessário, sem fundamento, com um horror daqueles acontecendo e todo mundo sabe o que Anne Frank passou com sua família naquele pequenino lugar. Não dá estômago nem espaço para Hanna e Anny gays. É tremendamente ridículo.

Eu achei anne Frank uma menina chata e insuportável