Crítica

Leitores

Onde Assistir

Sinopse

Crítica

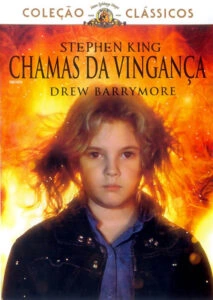

Jerry Lee Lewis – não confundir com Jerry Lewis, por favor – foi um grande rockstar dos anos 1950. Seu maior problema foi ter surgido outro ainda maior logo em seguida – Elvis Presley, quem mais? No entanto, se esse apenas agora vai ganhar uma cinebiografia de respeito (Elvis, 2022), Lewis teve sua trajetória eternizada na tela grande ainda nos anos 1980, numa cinebiografia batizada com o mesmo nome do seu maior sucesso: Great Balls of Fire (A Fera do Rock, 1989, no Brasil). Grandes bolas de fogo, no entanto, seria um título ainda mais apropriado para esse Chamas da Vingança, uma das mais bizarras adaptações de uma história imaginada por Stephen King. Se não há nada de “vingança” no enredo – os protagonistas apenas reagem ao que lhes acontece de modo imediato, sem planos ou especulações elaboradas – por outro lado, há muito de fogo (ou ‘chamas’, para ser mais exato). E no meio disso há uma Drew Barrymore completamente solta no set, veteranos oscarizados em fim de carreira e uma carência de efeitos especiais tão gritante que, visto quase quatro décadas depois, o resultado tranquilamente poderia se encaixar na categoria do “tão ruim que, por pouco, não fica bom”. Quase.

Assim como Carrie (Carrie, A Estranha, 1976) ou Danny Torrance (O Iluminado, 1980), Charlie McGee (Barrymore, com apenas 8 anos) também é uma criança com poderes mentais. Ao contrário dos seus colegas, no entanto, esse dom veio de uma alteração genética – os pais, Andrew (David Keith, de A Força do Destino, 1982) e Vicky (Heather Locklear, de Melrose Place, 1993-1999, aqui estreando no cinema), aceitaram participar como cobaias de uma experiência laboratorial, e os resultados foram trágicos. Em resumo, os dois passaram a desenvolver estranhas habilidades, e essa mesma alteração foi transmitida para a filha do casal. Caçados pelo governo, a mãe acaba morta, restando ao pai proteger a garota enquanto fogem em uma perseguição sem fim. É a típica conspiração que fez a cabeça de muitos nos anos 1980: agências secretas, interesses escusos, motivações sombrias, uma possível dominação do mundo. No caso, trata-se d’A Oficina, um serviço sigiloso liderado pelo capitão Hollister (Martin Sheen, fazendo qualquer um duvidar que apenas cinco anos antes estava em Apocalypse Now, 1979).

A partir desse cenário, visto em trocentas outras produções da mesma época, as coisas vão ficando cada vez mais assombrosas e desajeitadas. Enquanto tentam se esconder, aceitam carona de um desconhecido (!), que convida o adulto e a criança para almoçarem em sua casa. Lá são recebidos pela esposa com uma mesa farta, para logo em seguida se depararem com um exército improvisado de policiais no encalço dos fugitivos. O resultado de serem encurralados desse jeito lembra o visto em situação semelhante em X-Men 2 (2003), quando Pyro explode viaturas com chamas saídas de suas mãos. Enquanto o pai se mostra como um Professor Xavier tímido, é da menina que os oficiais realmente tem medo. E assim que ela vê seu protetor ser ameaçado, não sobrará ninguém em pé: pessoas são incendiadas, carros são jogados pelos ares, armas ficam tão quentes que ninguém conseguirá segurá-las. Após mais essa tentativa frustrada de capturá-los, um ex-combatente de guerra será chamado para fazer o que for preciso para colocar suas mãos sobre os dois. E eis que entra em cena George C. Scott, emprestando um mínimo de dignidade a um projeto fadado ao fracasso.

Scott (dono de quatro indicações ao Oscar e premiado pelo papel-título de Patton: Rebelde ou Herói?, 1970) se junta às presenças constrangedoras (menos por suas performances, e mais por terem aceitado se envolver com algo tão vergonhoso) de Art Carney (Melhor Ator por Harry, O Amigo de Tonto, 1974) e de Louise Fletcher (Melhor Atriz por Um Estranho no Ninho, 1975) nesse amontoado de embaraços. E o maior responsável não chega a ser ninguém do elenco (por mais que Sheen tenha momentos de um histrionismo que beira o robótico), e nem mesmo King que, afinal, estava em sua área de conforto. Os equívocos estão em sua maior parte na conta do diretor Mark L. Lester (que um ano depois entregaria outro absurdo, Comando para Matar, 1985, veículo vitaminado para Arnold Schwarzenegger), assumindo os trabalhos após a demissão de John Carpenter (só de imaginar o quão diferente tudo poderia ter sido caso tivessem deixado o velho mestre seguir com o projeto é suficiente para acabar com qualquer boa vontade em relação ao que aqui se vê). Lester não sabe como explorar o orçamento limitado, suas soluções visuais são risíveis (o que são os cabelos ao vento da pequena Barrymore cada vez seu poder se manifesta, como se um ventilador brotasse do nada em sua frente?), a trama, sob seu comando, se desenrola aos trancos e barrancos, sem sentido de urgência e nem tensão (o clímax no celeiro é particularmente morno) e são tantas pontas deixadas pelo caminho que, caso tivesse optado por um tom assumidamente cômico desde o princípio, talvez fosse melhor sucedido – ainda que a entrega fosse exatamente a mesma.

Há outros problemas mais sérios na produção. Como, por exemplo, quem entende as reais motivações dos vilões? O que querem com a família McGee? E o militar Rainbird (Scott), qual a razão de tamanho interesse apenas na menina? O que leva o casal formado por Carney e Fletcher a se envolver em tamanha confusão? Como a protagonista consegue, sozinha, escolher seu destino, não tendo nem mesmo dez anos de idade? E por que o pai só consegue exercer seus poderes quando coloca as mãos nas próprias têmporas, sendo que é dito que sua capacidade é mental, e não física? No fim, o que causa maior espanto são as tais ‘grandes bolas de fogo’ anunciadas no começo desse texto, quando Barrymore perde qualquer controle e passa a explodir qualquer um que resolva se opor a ela, ao mesmo tempo em que exibe uma recém-adquirida capacidade de se tornar imune às balas que são atiradas em sua direção (!!). Enfim, é tanta coisa sem sentido, que perceber que as vítimas desse imbróglio tem como última esperança uma ingênua fé na imprensa imparcial e independente se mostra como o ápice de uma jornada antes de qualquer coisa risível, não fosse apenas triste e tediosa.

Últimos artigos deRobledo Milani (Ver Tudo)

- A Meia-Irmã Feia - 2 de fevereiro de 2026

- Altitude Film Fest :: Entrevista com os vencedores da 2ª edição do evento (Exclusivo) - 2 de fevereiro de 2026

- Song Sung Blue: Um Sonho a Dois - 29 de janeiro de 2026

Grade crítica

| Crítico | Nota |

|---|---|

| Robledo Milani | 3 |

| Francisco Carbone | 2 |

| Alysson Oliveira | 2 |

| MÉDIA | 2.3 |

Deixe um comentário