Technoboss :: “Ao fazer um filme, temos o dever de arriscar, de experimentar”, defende João Nicolau

Nesta quinta-feira, chega aos cinemas um dos destaques da última Mostra de São Paulo e do Festival de Locarno: a comédia Technoboss (2019) dirigida por João Nicolau. O cineasta de A Espada e a Rosa (2010) e John From (2015) traz a história de Luís Rovisco, homem prestes a se aposentar, e confrontado à evolução tecnológica da empresa onde trabalha. Enquanto reflete sobre a obsolência das máquinas e das pessoas, começa a entoar números musicais em seu carro, e depois num hotel e num estúdio.

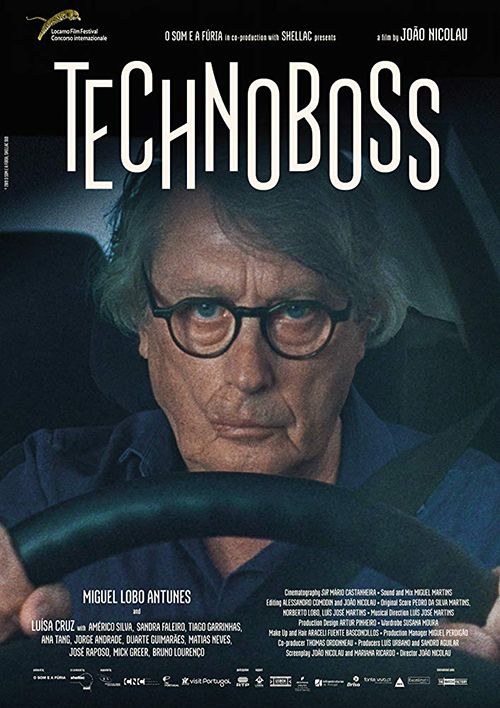

O resultado surpreende pela mistura inusitada entre drama, comédia, musical e romance, finamente orquestrados pelo protagonista Miguel Lobo Antunes, que jamais havia atuado antes. O Papo de Cinema conversou com o diretor sobre este projeto tão singular, tentando entender os diferentes modos de produção de cinema atualmente entre Portugal e o Brasil:

Uma primeira surpresa diante de Technoboss veio da própria imagem granulada, em formato de tela próximo do quadrado, com bordas arredondadas.

É algo que já vem do meu filme anterior. Digamos que a película é uma matéria que eu gosto de trabalhar. Confesso que, neste caso, eu teria preferido filmar em 35mm, mas por escolha de produção, fizemos em Super 16, e depois nos adequamos artisticamente a isso. Não tenho nenhum problema em filmar em película nos dias de hoje. Vim de uma geração em Portugal que teve acesso a câmeras de vídeo caseiras, podendo fazer brincadeiras. Formei-me em antropologia visual, e a minha referência de fazer cinema sempre correspondeu à película. As bordas arredondadas foram escolhidas porque os cantos retos e perfeitos são uma imposição do mundo digital. É curioso que me perguntam hoje porque filmo em película, mas não perguntam aos meus colegas porque filmam em digital. Isso é, não se reflete sobre a textura da imagem, que é a matéria primeira, a matéria primitiva do cinema. Na pintura, quando se criou o acrílico, não se deixou de pintar em óleo.

Miguel Lobo Antunes nunca havia atuado antes, nem possuía formação musical. Como o escolheu para o papel principal?

A escolha foi um processo demorado. Levamos mais tempo para encontrar o ator para o filme do que nas próprias filmagens. Este roteiro foi elaborado durante muito tempo, e sofreu diversas alterações. À medida que trabalhamos, percebemos que se tratava de um tour de force do personagem. Nos meus filmes anteriores, sempre misturei atores profissionais com atores não profissionais, deixando o papel principal com os não profissionais. Mas neste filme, eu buscava um ator profissional, porque acreditava que o papel exigiria isso. Fizemos então um casting imenso com atores de faixas etárias mais abertas do que a que vemos no filme, além de cantores. Chegamos a duas ou três opções, mas não estávamos apaixonados o suficiente para nos lançar na aventura de fazer o filme.

Até que, durante uma festa, cruzei por acaso com o Miguel. Era uma festa calminha, e eu observei como ele dançava e conversava com as pessoas. Nos dias seguintes, fiquei com a imagem dele na cabeça. Tratei de arranjar o contato e fomos almoçar para eu convencê-lo a ir ao casting. Ele trouxe alguns aspectos ao Luís Rovisco que eu não tinha visto nos outros. Miguel não tinha nada a perder, e encarou como uma experiência para se divertir. Ao mesmo tempo, adotou uma forte ética de trabalho: queria se divertir, mas queria muito fazer bem. Ele conquistou a todos nós, e trabalhou bastante com cada membro do elenco. Obviamente, a preparação com ele teria que ser diferente daquela com um ator profissional. Antes do filme, Miguel trabalhava como programador cultural. Ele possui muito conhecimento, chegando à erudição em algumas áreas. Mas ele cantava como Luís Rovisco canta, como todos nós cantamos: sem pretensão, dentro do carro.

Então ensaiamos durante muito tempo. Gosto muito dos ensaios, é o momento que mais me dá prazer dentro de um filme, porque é o momento em que não estamos pressionados por tempo, e podemos errar, experimentar coisas e acrescentar outras. O ator acaba sugerindo, não explicitamente, opções muito interessantes. Foi um momento prazeroso, como no teatro, quando não se pensa onde estará a câmera. Só depois dos ensaios, e de visitar as locações, eu penso na posição de câmera. Além de trabalhar comigo, Miguel fez ensaios específicos com o diretor musical. Muitas das peças foram adaptadas a ele. Não há nenhum mistério, nem truque: foi apenas trabalho extenso.

Como você desenhou a evolução dos números musicais? No começo ele está só, dentro do carro. Depois, começam a entrar os cenários, os outros espaços, as novas pessoas…

Este filme possui algumas subtramas, embora a principal delas seja o desenvolvimento da cabeça do Luís. A música foi pensada como uma porta de acesso diferente aos personagens. Quisemos desenvolver um discurso através dos vários números. O primeiro deles não tem letra, por exemplo. Luís apenas começa a cantarolar. Ironicamente, esta foi uma das peças mais complexas, por ser uma melodia tortinha. Depois, quisemos fazer uma progressão. O roteiro nasceu da vontade de observar um homem, passar um tempo com ele em algum local íntimo, e a primeira imagem que nos surgiu foi a do carro. Trata-se de um espaço íntimo, especialmente nas viagens longas, mas também público, porque somos vistos. Em Portugal não há tanto a cultura do vidro fumê, como no Brasil. Então a pedra de toque foi inventar os primeiros momentos no carro, e a profissão dele justificava esses deslocamentos. O carro se tornou uma bolha, um estúdio, dentro do qual surgiu a música.

Depois quisemos quebrar isso, incluindo letras nas canções, um estúdio falso e outras pessoas no carro, até ele cantar fora do carro. Quisemos que a música saísse do seu espaço fechado e passasse a contaminar o filme, para não haver diferença na maneira entre de estar no filme quando se canta ou não se canta. Este foi um dos principais objetivos. Pela primeira vez, compusemos a música ao mesmo tempo em que fazíamos o roteiro. Na primeira versão, escrevi todas as letras, sabendo que mudariam muito, mas já traziam indicações dramáticas. Algumas cenas foram propostas pelos músicos, inclusive, como a canção com a máquina, que fazia sentido ali dentro. Foi muito gratificante sentir este trabalho de pingue-pongue entre compositores e roteiristas.

Como determinou o que precisaria ser naturalista e o que poderia beirar o fantástico, como o telefone invisível?

Assim como um equilibrista andando pelo arame, esta foi a minha questão mais delicada desde a escrita do roteiro: as decisões de filmagem, e as decisões com o ator. Os filmes que eu tenho feito sempre incluem atos físicos muito fortes. Os cenários são muito importantes para mim, e apreender a fisicalidade dos espaços. Mesmo o estúdio é assumidamente falso e assumidamente físico, ele nunca tenta enganar e parecer verdadeiro. Para mim, só fazia sentido filmar na autoestrada de verdade. Mas meus filmes nascem desse choque, especialmente Technoboss, por causa do tema da tecnologia. Era preciso ter o contraste entre a extrema fisicalidade de algumas maquinetas, como as cancelas, a porta que se fecha e o enclausura num espaço, e a ausência de fisicalidade, como o telefone lúdico que aproveita das matérias-primas do cinema. O cinema tem imagem e som, e com a referência do som, não preciso ter o telefone físico ali. Essas são algumas possibilidades oferecidas pelo cinema, mas que, enquanto espectador, eu não vejo com frequência. Esse jogo se complexificou com a entrada do estúdio. Pensamos que o personagem estava desenvolvido o suficiente para ser colocado em outra situação, e vermos como reagia dentro dela.

De que maneira a experiência de Luís reflete nossa relação com a tecnologia atualmente?

Para mim, a tecnologia é uma extensão do espírito humano – mesmo no limite, como é o caso da inteligência artificial. Toda a tecnologia é inventada por nós, e até onde eu saiba, não há invasões de máquinas sem terem sido criadas pelo ser humano! Quis propor essa reflexão em segundo plano, porque sinceramente, o que mais me interessavam eram as possibilidades lúdicas desse mundo. Foram retiradas todas as referências externas ao filme, em especial as questões políticas e sociais. Mesmo na caracterização do personagem, não queríamos que ele fosse rico nem pobre. O Luís tem um carrinho normal, um apartamento comum. Não creio que Luís se importe muito em estar ultrapassado ou não, este não constitui o centro de sua existência. Mas quando ele precisa aprender, não fica descansado enquanto não entender como a tecnologia galopante funciona. A tecnologia pode nos trazer tudo, mas não nos traz uma coluna vertebral.

A Mostra de São Paulo exibiu diversos filmes portugueses, e muitos eram comédias, como Technoboss. Como avalia a safra portuguesa contemporânea?

Portugal produz dez, doze longas ao ano. É importante se lembrar disso. Há grande liberdade de criação, e talvez essa liberdade seja o único elemento que una os filmes, porque formalmente, cada um traz sua linguagem ou discurso cinematográfico. A linguagem decorre do sistema de financiamento independente de interesses econômicos. Para que esse esquema continue, ou melhore, temos lutado nos últimos tempos contra uma quase invasão de certos grupos econômicos no audiovisual, condicionando a presença de alguns jurados de cada concurso de financiamento. Queremos garantir a permanência desta liberdade, que foi conquistada por uma geração anterior de cineastas. Eles nos mostraram que, ao fazer um filme, temos a responsabilidade de arriscar, de experimentar. Não é apenas um direito, é um dever.

O sistema de jurados que decidem em cada ano que filmes são produzidos é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros, porque é ao mesmo tempo o mais justo. Ele depende muito da sensibilidade de cada jurado. Um jurado diferente daquele que permitiu o financiamento de Technoboss talvez tomasse outras decisões. Para filmar em película, tenho que buscar dinheiro fora de Portugal, porque não existem laboratórios no meu país. Na França, alguns jurados não aderiram ao filme. Admito, isso faz parte. Não conheço os critérios de financiamento público no Brasil, mas quero acreditar que um filme como esse também poderia ser feito no Brasil. O cinema brasileiro tem tido uma presença grande. É com tristeza que converso com os colegas daqui sobre a situação da Ancine no último ano. É assustador, para dizer o mínimo.